こんにちは、けいです。

先日こんなDMをいただきました。

タイ語の勉強を始めたのですが難しくて続きません。続けるコツや成果がでるコツはありますか?

そこで今回は『タイ語の勉強を継続させるコツ』を5つ紹介します。

タイ語の勉強を継続させる方法

8つの方法は以下の通りです。

- 目標を細分化する

- 習慣化する

- サイレントピリオドを知る

- 楽しみながら勉強する

順番に解説します。

目標を細分化する

勉強で大切なことは『目標を決める』ということです。

「とにかく頑張る!」という曖昧な目標だけで続けることは難しく、後から楽な目標に変えることができてしまいます。

人間は楽をしたい生き物であるため、目標がないと勉強を取り組み続けることは難しいです。

そして、目標を決める際は、短期・中期・長期の目標をそれぞれ決めることも大切で、短期目標と中期の目標の達成していくことで長期の目標が達成されます。

例えば、

- 1日3課参考書を読み進める

- 来週までにこのページの単語を覚える

- 来月までにタイ文字の子音だけを覚える

- 半年後タイ語検定4級に合格する

などの目標を立てクリアしていくことで長期の目標を達成することができます。

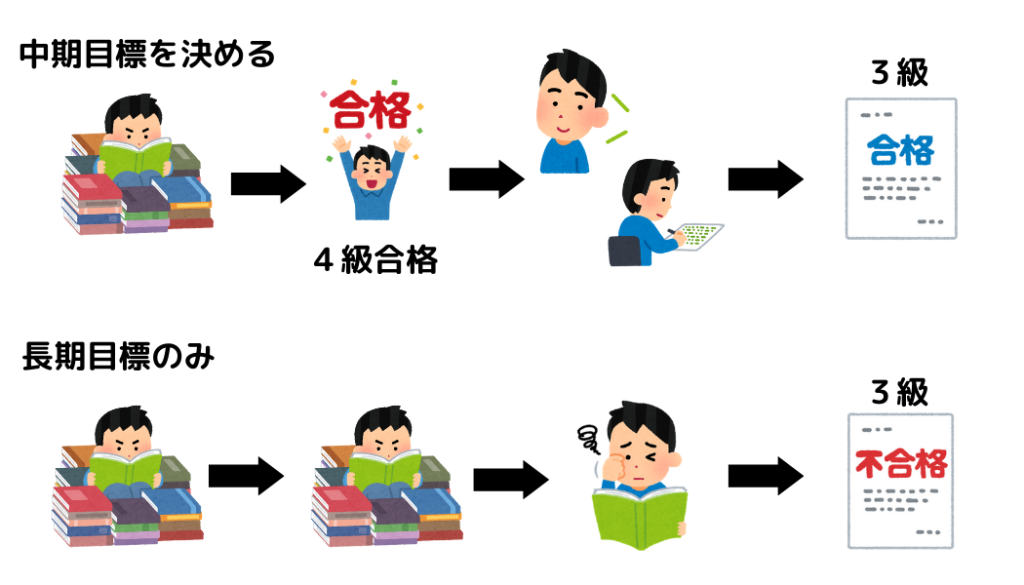

短期・中期目標を立てるメリット

短期目標や中期目標を立てるメリットとして、『勉強のモチベーションがあがる』『勉強の軌道修正ができる』とことが挙げられます。

例えば、長期目標が『タイ語検定3級合格』で、中期目標を決めた場合と決めなかった場合を想定します。

タイ語検定4級という中期目標を達成した場合、次の3級に対してのモチベーションがあります。

加えて4級での反省点を元にリスニング強化や文法強化など、点数が悪かった項目を重点的に行うことで、勉強の軌道修正ができます。

一方、長期目標のみで3級に向けて勉強した場合、達成感を得るポイントがありません。

また、4級を受けた場合は客観的に自分の弱点が見えましたが、こちらは4級を受けていないので、客観的に自分の弱点や立ち位置が見えず、やみくもに勉強してしまう可能性があります。

飛び級で受験することも可能ですが、基本的には1歩ずつ課題をクリアしていく形を取った方が最終的な目標が達成される可能性が高くなるでしょう。

目標を細分化して勉強していきましょう。

勉強を習慣化する

先ほど紹介した通り長期目標を達成するためには短期目標すなわち日々の勉強を積み重ねていくことで実現します。

そのためにおすすめなのが、1日の流れや1週間の流れをルーティン化することです。

例えば参考書と問題集を勉強していたと仮定した場合

- 朝食を食べてから問題集を1ページ解く。

- 夕食後に参考書を1課勉強する。

- 寝る前に、問題集と参考書で勉強した単語を覚える。

といったように勉強する時間・内容・ページ数まですべて決めておきます。

時間についても「朝やる」や「夜やる」ではなく「顔を洗った後」「夜シャワーを浴びたあと」など、1日の行動の中に勉強の習慣を組みこんだほうが習慣化しやすいです。

習慣化のメリット

習慣化する一番のメリットはやる気に頼ることなく勉強できる点です。

その日のやる気によって勉強の量を決めるとやる気を言い訳にして楽な方に流れてしまいます。

習慣化した場合であれば何も考えず、やる気に左右されず勉強を続けることができます。

やる気がないからといって歯を磨かない日や顔を洗わない日はありません。

習慣化すれば毎日の動作として繰り返していくことができます。

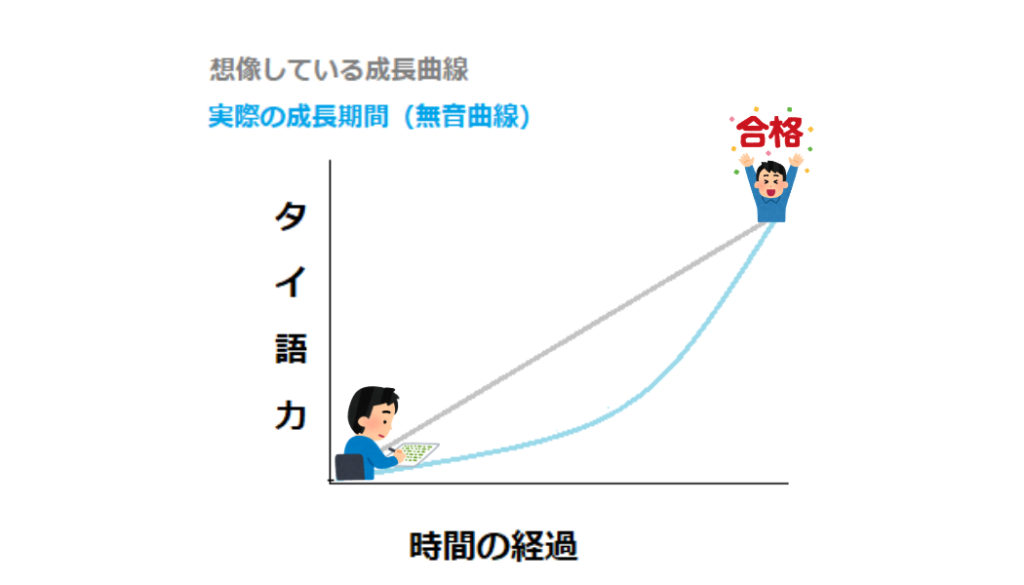

サイレントピリオドを知る

勉強を続けていると伸び悩んでいるという感覚に陥ったことはありませんか?

僕も毎日勉強しているのに進歩していないと感じる期間がありました。

それでも勉強を続けているとある日、急に上達を感じることがありました。

この現象は「サイレントピリオド」という期間から抜け出したからだと考えられます。

このサイレント・ピリオドの期間は勉強の成果が外に現れない期間のことを指します。

「毎日勉強しているけど最近伸び悩んでいる」という方はこのサイレントピリオドの中にいる可能性があります。

実際は習得したことが身に付いていてそれを脳が処理をしている段階なので、我慢強く勉強を続けてみてください。

楽しみながら勉強する

勉強と思いながら取り組むのと楽しいみながら取り込むのとでは、モチベーションや疲労の感じ方も違ってきます。

ですが勉強を始めたときは「趣味」としての比重が大きかったのが、勉強を続けていくうちに「勉強」としての比重が多くなることはよくあることです。

その場合は

- タイのドラマを観て、新しいフレーズや単語を勉強する。

- タイの音楽を聴いて、歌詞の意味を勉強してみる。

- タイ語で読書してみる。

このように勉強の仕方を工夫して、楽しみながら勉強していくことがことがおすすめです。

まとめ

今回はタイ語の勉強を継続させる方法を紹介してきました。

もう一度まとめると

- 目標を細分化する

- 習慣化する

- サイレントピリオドを知る

- 楽しみながら勉強する

一つでも参考になれば幸いです。

今回は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。